Die Fraktionsvorsitzenden

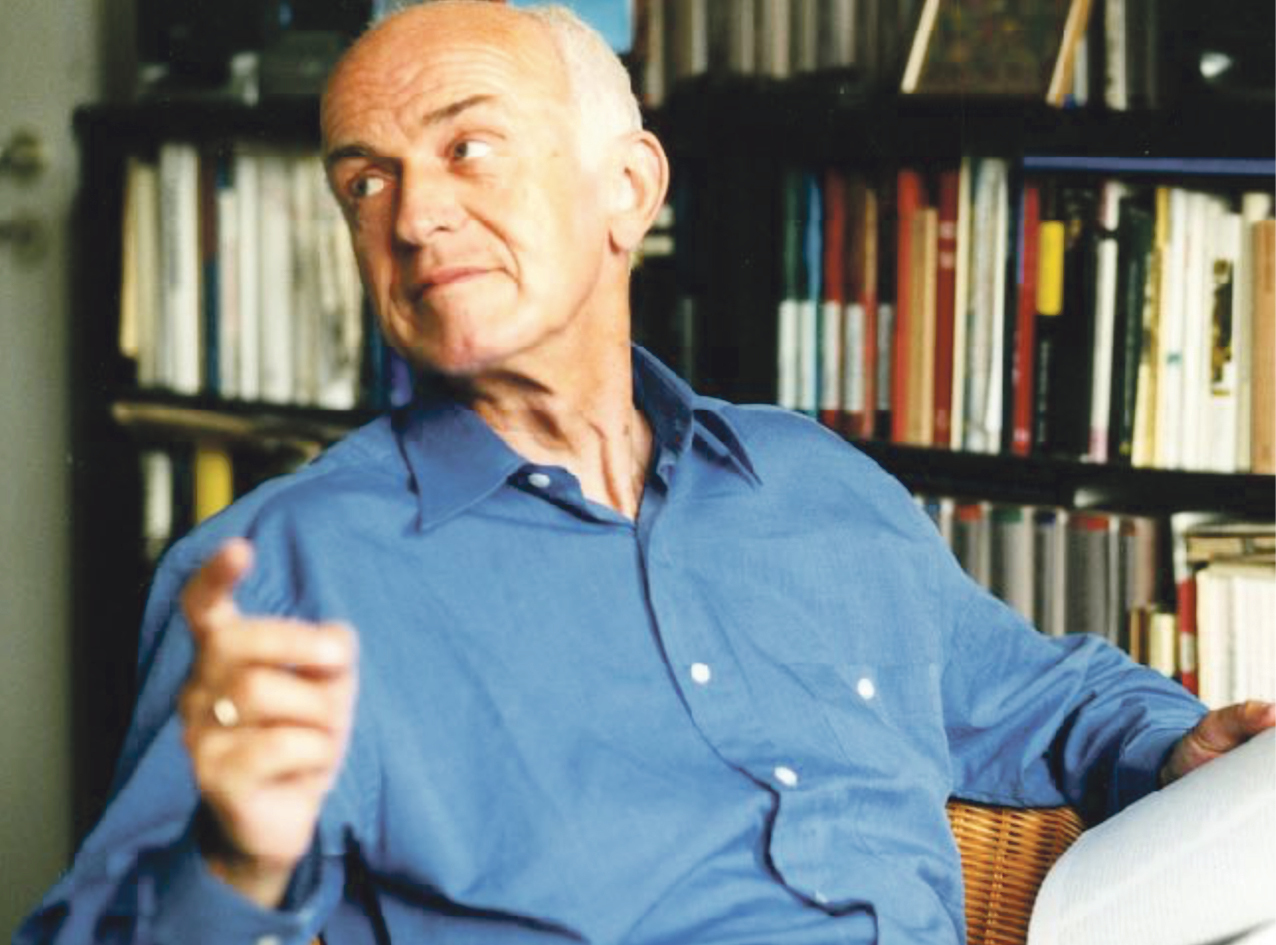

Klaus Höpcke

Geboren 1933 in Cuxhaven

Fraktionsvorsitzender von 1990 bis 1992

Am 8. Mai 1999 hielt Klaus Höpcke auf dem Erfurter Friedhof an der Gedenkstätte für die im Zweiten Weltkrieg gefallenen Sowjetsoldaten eine Rede. Wenige Monate später würde er aus dem Thüringer Landtag ausscheiden, dem er seit neun Jahren angehörte. An diesem Tag der Befreiung, der noch immer für nicht wenige Menschen in Deutschland als »Tag der Niederlage« betrachtet wurde, sagte der damals 66-jährige linke Landtagsabgeordnete Klaus Höpcke: »Der von der Hitler-Regierung heraufbeschworene Krieg nahm meiner Mutter den Mann, uns vier Kindern den Vater; er ist im Kessel von Stalingrad umgekommen. Dieser Krieg nahm unserer Familie die Wohnung; sie wurde bei einem der Bombenangriffe auf Berlin zerstört. Im Nazi-Jungvolk, vor dessen Dienst genannten Zusammenkünften mich in Berlin das medizinische Attest einer wohlgesonnenen Ärztin bewahrt hatte, an denen ich nun aber im mecklenburgischen Evakuierungsort Burg Stargard teilnehmen musste, wenn ich mich nicht – was des Öfteren geschah – in einer Hundehütte versteckte. In diesem Jungvolk widert mich das Gegröle beim Marschieren an, das da lautete, heute gehöre uns Deutschland und morgen die ganze Welt.«

Es war das Jahr des »Balkankrieges«. Das Jahr des ersten Kriegseinsatzes Deutschlands seit 1945. Eine Zäsur, die viele Menschen erschütterte. Es gab Zustimmung zu dieser Kriegsbeteiligung und es gab viel, sehr viel, Gegenwind. Aber die Zustimmung war größer. Das muss erinnert werden.

Auf dem Friedhof am Mahnmal für die gefallen Soldaten der Sowjetunion – die Befreier – sagte Klaus Höpcke 1999: »Was wir heute vor 54 Jahren – am 8. Mai 1945 – erhalten und danach durch eigenes Handeln errungen, erworben und bewahrt haben, und was uns vor sechs Wochen – am 24. März 1999 – geraubt worden ist, muss wieder herbeigeführt werden, wollen wir unverzüglich auch durch eigenes Tun wieder erlangen: Freiheit vom Krieg! Freiheit zum Frieden!«

21 Jahre später, Klaus Höpcke ist 86 Jahre alt, läuft er mit einem Stoffbeutel und vorsichtigem Schritt über die Berliner Torstraße zu einem kleinen vietnamesischen Restaurant, wo man im Schatten der Bäume und Sonnenschirme sitzen und reden kann. In der Torstraße wohnt er schon lange, in einem Lückenbau, der noch zu DDR-Zeiten errichtet wurde, in einer Wohnung, die gefüllt ist mit Büchern und Erinnerungen. Eigentlich zu voll, sagt er und lächelt. Aber trenne sich einer von Büchern, egal, für wie wenig Geld sie heute antiquarisch zu haben sind. Das geht eigentlich gar nicht.

In dem Stoffbeutel sind Erinnerungen in Papierform. Dies und das und noch mehr als dies und das. Bücher, die er gemacht, Reden, die er gehalten, wichtige Texte, die er geschrieben hat. Der Beutel ist schwer, der Mann, der ihn trägt, hat ein langes Leben hinter sich. Schlank war er schon immer, jetzt ist er dünn. Sich durch Lautstärke Gehör verschaffen war nie seine Art, heute jedoch ist seine Stimme zu einem Flüstern geworden, so leise, dass die App für Sprachmemos versagt und die Notizen der Rettungsanker sind. Erinnerungsarbeit ist für Klaus Höpcke keine ungewohnte, eine gute, aber auch zunehmend sehr aufwühlende Angelegenheit.

Als wäre es vorgestern gewesen, erzählt er an der lauten Torstraße, die einmal Wilhelm-Pieck-Straße geheißen hat, von den Kriegsjahren, als seien sie nicht abgeschlossene Vergangenheit. Und vielleicht ist dem auch so, vielleicht ist das eine Vergangenheit, die nie vergeht. Denn als 1999 die Nato auf dem Balkan einmarschierte, da hat Klaus Höpcke zwei Monate lang unermüdlich gegen diesen Krieg angeredet und angeschrieben. Krieg war für ihn Rückfall in Barbarei – kein Grund gut genug, das zu tun und dafür zu stimmen. Denn hat sich nicht in den Jahren bis 1945 gezeigt, dass nichts die Menschen und die Welt so verheert, wie ein Krieg?

Und jetzt, mit 86 Jahren, redet Klaus Höpcke von seinem Vater, der den Krieg nicht wollte und 1942 in Stalingrad fiel. Und weint. Da können 78 Jahre nichts dran ändern, dass es sich nach Verlust und Unglück anfühlt. Nach etwas, das ihn sein Leben lang beschäftig hat und ohne das der Höpcke nicht zu verstehen ist.

Denn alles hat seine Vorgeschichten. Die büchervolle Wohnung in der Torstraße steht für den Mann, der mal der »Bücherminister« der DDR gewesen ist. Stellvertretender Kulturminister und Leiter der Hauptverwaltung Verlage und Bücher. So wurde die Funktion offiziell benannt. 1973 bis 1989 war er das. Und als er 1990 in den Thüringer Landtag ging – für die PDS, aus der viel später DIE LINKE werden würde –, da brachte er, wie alle anderen seiner damals kleinen Fraktion all jene Brüche und Widersprüche mit, die sich aus solchen Biografien ergeben.

Der Bücherminister Klaus Höpcke steht sowohl dafür, dass diese DDR nicht klug und mutig genug gewesen ist, die Freiheit der Kunst als ein hohes Gut zu wertschätzen und die Zensur nicht zum Mittel der Auseinandersetzung zu machen. Er steht auch dafür, dass einer wie Volker Braun gelesen werden konnte. Dessen »Hinze-Kunze-Roman« erhielt 1988 von Klaus Höpcke die Druckerlaubnis und Anfang 1989 – es ging zu Ende mit der DDR, aber noch wollte es kaum jemand glauben – stimmte Klaus Höpcke einer Resolution des internationalen Autorenverbandes P.E.N. zu, mit der die Freilassung von Václav Havel gefordert wurde. Dafür wurde er schwer gemaßregelt, so wie er in den Jahren zuvor viel Zustimmung von den gleichen Leuten bekam, wenn Autoren, wie Erich Loest, ihre Bücher nicht in dem Land veröffentlichen konnten, in dem sie lebten. Nichts ist einfach, wenn das Leben nur lang genug und der Mensch ein Politischer ist.

Auch nicht bei Klaus Höpcke, der unter einem Sonnenschirm in der Torstraße sitzt und sagt, von seinen Büchern könne er sich schwer trennen und der Volker Braun, von dem stünden alle in seinem Regal. Und der dann einen großen Zeitsprung macht und von einem Freund seiner Eltern erzählt, der ein Komponist gewesen ist und ein Kommunist und das Ende des Krieges in einem Versteck in Berlin-Wilmersdorf erlebte. Kurt Schwaen ist 2013 gestorben. Überhaupt, sagt Höpcke, und das sei ja der Gang der Dinge, wie er sich nicht aufhalten ließe, gäbe es nur noch wenige Weggefährten. Aber die noch lebten, mit denen tausche er sich aus.

Noch immer – auch wenn dies schon das dreißigste Jahr der Deutschen Einheit ist – sind die 40 Jahre DDR die längste Zeit seines Lebens. Und er sagt kein schlechtes Wort über sie. Dieses Land habe ihm ermöglicht, Abitur zu machen und in Leipzig Journalistik zu studieren. Sein Traumberuf, er könne sich an keinen anderen Berufswunsch aus Kindertagen erinnern. Und dann hat er lange in seinem Traumberuf gearbeitet. Erst in Halle bei der Bezirkszeitung »Freiheit« – aus heutiger Sicht ein ziemlich problematischer Name für eine DDR-Zeitung, dann beim Zentralorgan der SED, »Neues Deutschland«, dort zuständig für Kultur, Kunst und Literatur.

Großes und Gepäck also, als Klaus Höpcke 1990 in dieser ersten Legislaturperiode des Thüringer Landtages nach dem Verschwinden der DDR, Abgeordneter einer neunköpfigen PDS-Fraktion wurde. Schaut man sich die Gesichter und die Lebensläufe dieser neun Menschen an, dann ist der Höpcke der Älteste von ihnen gewesen und eben auch der mit dem schwersten Gepäck, weil Widersprüche doppelt und dreifach wiegen. Vielleicht.

Seine Art, seine Erfahrung, sein Leben wiederum gaben ausreichend guten Grund, ihn zum ersten Fraktionsvorsitzenden in dieser neuen Zeit zu wählen. Ihm zuzutrauen, dass er ein guter Vorsitzender sein und aushalten wird, dass der Gegenwind sehr kalt, sehr stetig und sehr stark war. So viel Wut und Enttäuschung auf jene, die es in den Sand gesetzt hatten. Und dann rollte, wie ein Tsunami die neue Zeit mit ihren neuen Institutionen und Gesetzen über das kleine Thüringen, wo einst 158 Industriebeschäftigte auf 1.000 Menschen kamen. Und dann waren es, innerhalb kürzester Zeit, noch 50. In Bischofferode, Jena, Sömmerda, Gera – überall wurden Betriebe abgewickelt oder ausgeschlachtet, Menschen arbeitslos. Die Treuhand, ein einziges, großes Menetekel. Der Versuch, dem Land Thüringen eine gute Verfassung zu geben, die den Menschen Grundrechte sichert und ihnen Teilhabe ermöglicht, scheiterte. Volksentscheide waren nicht gewollt, Hoffnungen, die in der kurzen Zeit der Wende und des Aufbruchs verbalisiert und eingenistet hatten, starben. Für alle – im Osten und fast ohne Ausnahme – begann ein neues, ein ganz anderes Leben. Und für viele war die Gewinn-Verlust-Bilanz zwiespältig. Arbeit verloren, Reise- und Redefreiheit gewonnen, Neuorientierung und Neustart, wenn man dafür noch nicht zu alt war, Ende ohne Neuanfang, wenn das andere ökonomische System einen auch aus Altersgründen aussortiert hatte.

Klaus Höpcke hat in dieser Zeit einer Fraktion vorgestanden, von der man sich nur mit allergrößtem Optimismus vorzustellen vermochte, dass sie einst Regierungsfraktion sein würde.

Er sei, sagt er, ein Vorsitzender gewesen, der darauf gesetzt habe, dass man miteinander redet. Und die Zeit, die Fraktion, das seien für ihn gute Erinnerungen. Weil es auch ein Neuanfang gewesen sei. Ein schwerer, aber nicht unmöglicher.

Dann nimmt er seinen schweren Stoffbeutel, der ein wenig leichter geworden ist, weil ein Buch und ein paar Papiere eine neue Eigentümerin gefunden haben, und geht über die viel befahrene Torstraße nach Hause. In seine Bücherwohnung. Voller Erinnerungen und – ja auch – Abschiede.

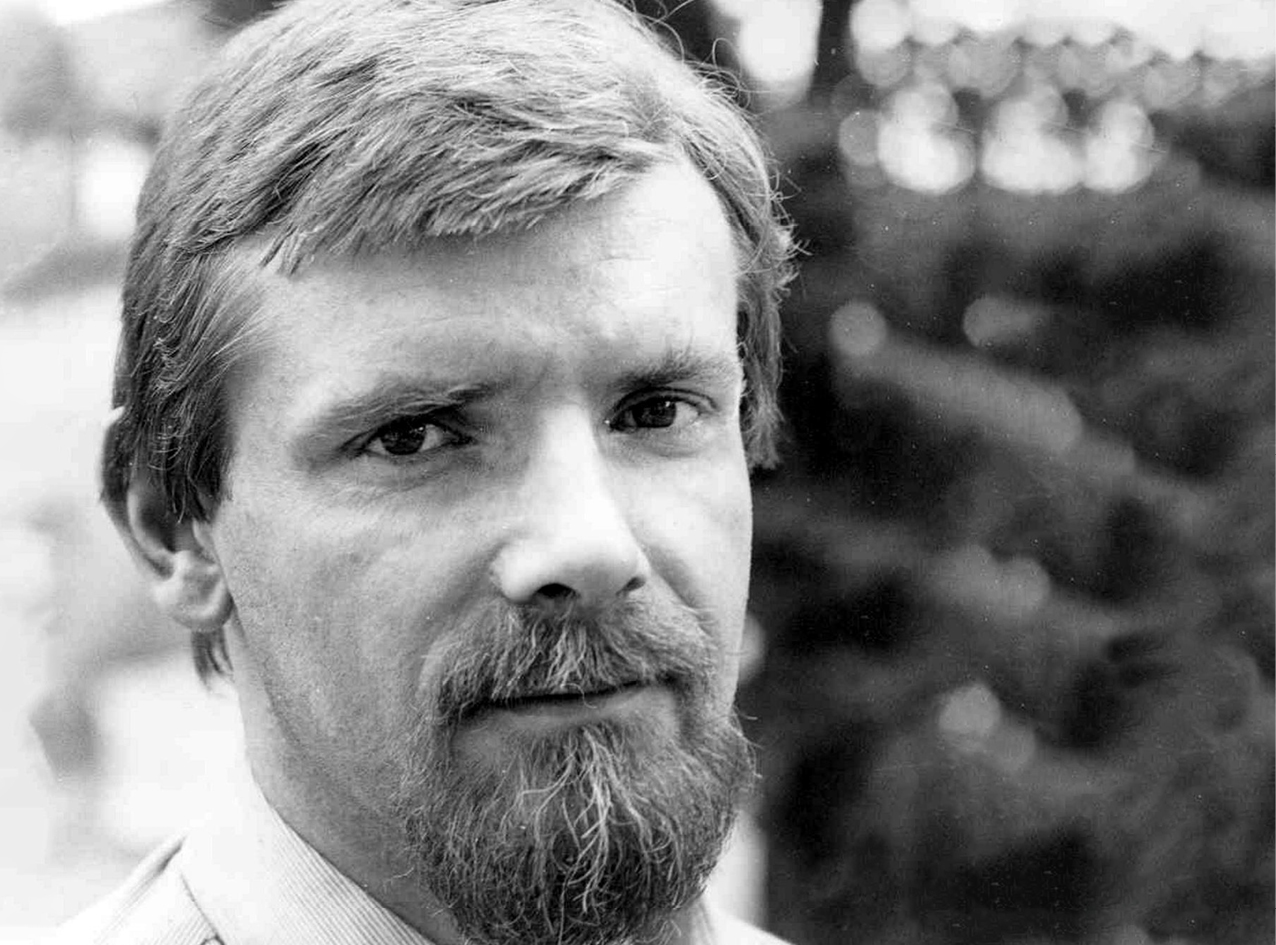

Ronald Hahnemann

Geboren 1954 in Riesa

Fraktionsvorsitzender von 1992 bis 1994

Roland Hahnemann hat eine Adresse in Erfurt. Doch da ist er nicht. Nicht heute. Viele, die ihn kennen sagen: Der Hahnemann ist bestimmt irgendwo in der Welt unterwegs. Zumindest war es das, wovon er oft geredet hat. Dass er in die Welt geht.

In Riesa geboren, Abitur gemacht und dann ein Studium Deutsch und Englisch. Auf Lehramt sagte man heute. Diplomgermanist – darüber wird noch zu reden sein. Hahnemann blieb an der Universität in Jena und verlängerte dort um ein dreijähriges Forschungsstudium, das er 1883 beendete, um danach Hilfsarchivar und Bibliothekar zu werden und 1984 zu promovieren. Dr. Roland Hahnemann also. Einer, dem die Sprache so am Herzen lag, dass er ans Zentralinstitut für Sprachwissenschaft der Akademie der Wissenschaften der DDR ging. Dort arbeitete er bis zur Wende.

Schön liest sich der Titel seiner Dissertation: »Studien und Texte zur Vorgeschichte der marxistischen Sprachauffassungen in der Zeit der deutschen Aufklärung, Klassik und Romantik«. Die Klassiker, das wird er später als Politiker unter Beweis stellen, sind ihm eine Quelle der Erkenntnis und eine Freude zugleich. Auf sie berief er sich in vielen seiner Reden, die er im Landtag hielt. Er warf deren scharfzüngige Poesie jenen entgegen, die aus seiner Sicht, den Menschen im Land Thüringen mit ihrem politischen Tun Schaden zufügten. Niemand, auch nicht Roland Hahnemann, würde behaupten, schon Goethe habe gewusst, welch Schindluder Politiker nach der Wende mit der verliehenen Macht betreiben würden. Nachdem vorher andere Schindluder getrieben und ein Land in den Abgrund geführt hatten.

Aber von der Borniertheit, Arroganz und Selbstsucht der Menschen hatte der Klassiker der Klassiker sehr wohl Kenntnis. Weshalb die von Roland Hahnemann in seinen Reden benutzten Zitate denn auch immer passten, als seien sie eigens für dieses Thema geschrieben worden.

Vier ganze Wahlperioden lang gehörte Roland Hahnemann dem Thüringer Landtag an. Er steht als einer von vielen für das Projekt der offenen Listen, denn einer Partei hat er nie angehört.

Ob der Mann sich in der DDR eingerichtet hatte, indem er sich eine wissenschaftliche Nische gesucht und die gefunden hat, lässt sich nicht mit Sicherheit sagen. Vieles spricht dafür, auch sein Tun während der Umbruchzeit, in der er bei jenen war, die den friedlichen Aufbruch, den erlösenden Ausbruch, wollten. Und bei jenen, die der Idee eines reformierten Staates anhingen, die bereits nach wenigen Wochen Wende obsolet geworden war. Als Abgeordneter wurde er nie müde, auf die verpasste Chance einer neuen, wirklich demokratischen Verfassung zu verweisen. Einer Verfassung, die ihre Bürgerinnen und Bürger zum Souverän erklärt und ihnen weitreichende Rechte garantiert. Als es 1993 darum ging, eine Landesverfassung in Kraft zu setzen, die am Ende, wie er beklagte, die konservativste Verfassung bundesweit wurde, hat er auf dem Podium des Landtages den »Faust« zitiert: »Verzeiht, ich kann nicht hohe Worte machen, und wenn mich auch der ganze Kreis verhöhnt, Ihr Pathos brächte mich gewiss zum Lachen, hätt ich mir nicht das Lachen abgewöhnt. Von Frei- und Einheit weiß ich nichts zu sagen, ich sehe nur, wie sich die Menschen plagen.«

Aus dieser Rede, gehalten am 25. Oktober 1993, spricht Wut und Verzweiflung. Nichts mehr enthielt die Landesverfassung von jenem Aufbruch 1989, von dem, was die Menschen der DDR vier Jahre zuvor auf die Straße getrieben hatte, was sich erhofften und wünschten von einem Staat, der ihnen dient und dem sie nicht mehr Untertan zu sein hatten.

»Thüringen hat lange warten müssen auf die Fertigstellung eines Verfassungsentwurfs. Aber die so oft und auch wieder gegebene Erklärung, dass dieser Entwurf im Unterschied zu denen anderer neuer Bundesländer von Abgeordneten, nicht von Juristen erarbeitet wurde, kann über das bedauerliche Ergebnis nicht hinwegtäuschen. Der Entwurf ist dadurch nicht besser geworden. (…) Mit der 1989er Veränderung in der DDR hatte ein Teil der deutschen Bevölkerung fast wie über Nacht seine politische Mündigkeit zurückerlangt. Übrigens wurden diese Veränderungen vom Volk herbeigeführt. Man sollte Politiker öfter daran erinnern, denn sie reden zu gern von ihrem eigenen Anteil. Mit der Wandlung der Warnung ‚Wir sind das Volk!‘ zur Forderung ‚Wir sind ein Volk!‘ hatten die Menschen den politisch Verantwortlichen tatsächlich einen Jahrhundertauftrag erteilt. Und sie wurden betrogen. (…) Mit der Verweigerung einer Selbstverfassung der DDR-Bürger und der Ablehnung einer Vereinigung der beiden deutschen Staaten über Artikel 146 wurden wesentliche Grundlagen für den Einigungsvertrag, sein Zustandekommen und seine Folgen geschaffen. (…) Demokratie in Thüringen konnte sich nicht nach den Notwendigkeiten entwickeln, die Menschen und Geschichte des Landes erfordert hätten. Dass nicht die Interessen der Bürgerinnen und Bürger im Zentrum der politischen Absichten standen, das belegt unter anderem die Tatsache, dass man ihnen das wertvollste demokratische Gut verwehrte – das Faktum und das Bewusstsein, sich selbst demokratisch verfasst zu haben. (…) Thüringen hat sich grundsätzlich am Prinzip des kleinsten möglichen Konsenses orientiert, und hat sinnfällig gemacht, dass es mit dieser Politik nicht um die berechtigten Interessen der Bürgerinnen und Bürger, nicht um deren Mitwirkung an der Gestaltung von Politik und Gesellschaft, nicht um die Lösung der Probleme der Gesellschaft oder der Welt geht, in die diese Gesellschaft aber sehr wohl eingebunden ist. Die Thüringer Landesverfassung wird damit eine der konservativsten Verfassungen der deutschen Länder sein.« Das Protokoll vermerkt an dieser Stelle Heiterkeit bei der CDU und der F.D.P..

So verkam, wie Hahnemann im Plenarsaal erklärte, in der Verfassung das Recht auf Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen zum »Verfassungsunfug«, sei das Recht auf Arbeit, Wohnen und Schutz der Umwelt nicht gewährt. Hahnemann beendete seine Rede, die er mit Goethe begann, mit Schiller: »Der Mensch ist noch sehr wenig, wenn er warm wohnt und sich sattgegessen hat, aber er muss warm wohnen und satt zu essen haben, wenn sich die bessere Natur in ihm regen soll.«

Ein Vierteljahr zuvor, im Juli 1993, hatte Roland Hahnemann, der wohl der einzige gewählte Landtagspolitiker gewesen war, den die Kalikumpel in Bischofferode sozusagen als einen der ihren anerkannten, indem sie ihn ein- und mitmachen ließen bei ihrem verzweifelten Hungerstreik, im Parlament versucht, den Kumpels Stimme zu geben. »Es stünde dem Landtag gut zu Gesicht, wenn Betroffene zu Wort kommen könnten.« Abgelehnt wurde der Antrag mit der Begründung, dass die gewählten Abgeordneten sowieso für die Interessen derer »da draußen« sprächen. Dafür seien sie schließlich gewählt. Und Präzedenzfälle zu schaffen, bei denen jene, die von den Entscheidungen derer, die gewählt wurden, betroffen sind, dies auch noch erzählen und sagen dürfen, sollten gar nicht erst geschaffen werden. Nichtmitglieder des Landtages dürfen im Landtag nicht reden. Schluss und aus!

Als Roland Hahnemann Reden für Bischofferode und die Kumpel hielt, für den Erhalt von noch 700 Arbeitsplätzen und eines Werkes, das wirtschaftlich auf gutem Grund stand, jedoch im Wege war, weil es jenseits der nicht mehr vorhandenen Grenze ebenfalls eine Kali-Industrie gab. Und weil man nun doch in Konkurrenz zueinander stand. »Es ist aber keine heilige Dreifaltigkeit, es ist eher eine unheilige Trinität des Wiedersinnes. Der erste Widersinn ist der wirtschaftliche. Da ist ein Werk, das rentabel arbeiten kann und könnte, da ist ein Produkt, das nicht zu ersetzen ist im europäischen Raum, da sind Abnehmer und zukunftsträchtige Verträge, da ist ein Investor, der das Werk übernehmen würde, da sind Bergleute zum Äußersten bereit, und zwar zum Äußersten bereit, auch wenn es um das Arbeiten geht, aber da ist eine Treuhand, die glasklar ihren Auftrag erfüllt, und da sind Politiker und Wirtschaftsbosse, die die Treuhand benutzen, und da sind Politiker, die dies dulden.«

Als Roland Hahnemann diese Reden hielt, war er Fraktionsvorsitzender. Zwei Jahre lang war er das – folgte auf Klaus Höpcke, nach ihm kam Ursula Fischer. Ein parteiloser Fraktionsvorsitzender, was undenkbar gewesen wäre und bis heute ist, in anderen Parteien. Auch als Vizepräsident des Landtags amtierte er. Von 1994 bis 1999.

Und wie sehen die anderen ihn im Rückblick? Übereinstimmung gibt es, wenn von jenem Hahnemann die Rede ist, der im Landtag mit sehr feinem Florett für linke Politik focht. Der den Goethe und den Schiller und den Heine im Gepäck hatte und sie einzusetzen wusste, ohne sie zu missbrauchen. Der eine Freude daran gehabt haben muss, den Germanisten und Sprachwissenschaftler mit aufs Podium zu holen. In den Redeprotokollen ist eine der häufigsten Klammerbemerkungen »Unruhe bei der CDU«. War er also ein Unruhestifter, der Hahnemann. Einer im besten Sinne.

Ursula Fischer

Geboren 1952 in Steinach

Fraktionsvorsitzende von 1994 bis 1995

Sie hat immer noch diesen Humor. Diese Art, über etwas zu lachen, und sei es über sich selbst. Auch dann, wenn es eigentlich ein bisschen wehtut. Kein Weglachen, eher ein: Schaut her, da bin ich und lass mich nicht unterkriegen. Sie raucht immer noch – die reine Unvernunft, aber hej, man lebt nur einmal. Sie rollt das R ganz wunderbar und wenn sie Geschichten erzählt, kommt sie von Hölzchen auf Stöckchen. Mit großer Lust, sich Nebengleise, Umwege und größere Kreise zu gönnen, weil das Leben ja nun gewiss keine geradlinige Angelegenheit ist. Immer fliegen mehrere Bälle gleichzeitig durch die Luft – zuhören ist die einzige Chance, nicht den Anschluss zu verlieren.

Der Kaffee ist schnell gekocht. Oben in der Küche des Hauses, in dem Ursula Fischer praktiziert und wohnt. Raus auf die Terrasse, die Sonne scheint. Endlich, endlich. Gerade wird die Praxis geschlossen, die Arzthelferin macht gleich Feierabend. Das Wochenende kann beginnen.

Vom Bahnhof aus muss man durch halb Elxleben laufen, um zu Ursula Fischer zu kommen. Und sieht eine urbane, schöne Gemeinde. Kleine Cliquen Jugendlicher hocken zusammen und planen die nächsten Stunden oder ein ganz großes Ding. Nicken der Fremden freundlich zu – wo gibt es denn so was?

Hier hat Ursula Fischer 1994 den Ort gefunden, an dem sie mit ihren Kindern, es sind vier an der Zahl, sein konnte. Einen ruhigen Kontrapunkt zu ihrem doch recht aufreibenden Leben als Politikerin. Vier Kinder großmachen ist noch nie einfach gewesen. Allein dieses Hin- und Her zwischen Bundestag in Bonn und Zuhause. Da war das älteste Kind 19, das vierte gerade ein Jahr alt. »Wir galten echt als Rabenmütter.« Kein Wort mehr zu diesem Thema, stattdessen ein kleines, verächtliches Lachen. Das hat sie auch im Repertoire. Dieser Blick auf die Frauen, die Kinder, Beruf, aufreibende politische Arbeit, Haushalt irgendwie zusammengefügt haben zu einem schaffbaren Ganzen. Den gab es auch in der eigenen Partei. Wie, du willst Freitag früher von Bonn nach Hause fahren? Bist doch Parlamentarische Geschäftsführerin, da geht so was nicht. Ursula Fischer schüttelt den Kopf. »Wissen die heute wahrscheinlich nicht mehr.«

Elxleben wurde Heimstatt, als Ursula Fischer gerade vom Bundestag in den Landtag wechselte. »Hier gab es eine Kinderkrippe und die hatten die Straßennamen nicht geändert. Grund genug, sich für Elxleben zu entscheiden.« Sie sei, sagt sie – und lacht – die Urthüringerin überhaupt. »Also eigentlich sind wir Franken, wie man hört. Aber wir empfinden uns natürlich als rebellische Gebirgsrepublik. Das war schon zu DDR-Zeiten so.« Zu DDR-Zeiten hat die Kinderärztin Fischer in Nordhausen gearbeitet. 1982 dort angefangen und nach fünf Jahren wurde sie gefragt, ob sie mit ihrem Mann nach Algerien gehen würde. Algerien, dachte sie, nee, da will ich nicht hin. Das ist für emanzipierte Frauen nicht so gut dort. »Trotzdem ein bisschen Französisch gelernt, eine Sprache, die meinem rollenden r auf den Leib geschnitten ist.« Sie lacht und zündet sich eine Zigarette an. Dann kam die Frage, ob sie für Kurzprojekte zur Verfügung stünde und dann hieß es: Nicaragua.

»Ich bin schon als Kind immer in Gedanken auf dem Weg zum Rio Grande gewesen. Spiel mir Panflöte vor und ich fange an zu heulen. Dann hatten wir einen eintägigen Sprachkurs.« Jetzt lachen wir beide. Großartige Vorbereitung. Wir schreiben das Jahr 1987. Die Kinderärztin Ursula Fischer verlässt die DDR Richtung Nicaragua. Ortega war noch ein netter Mann, auch wenn in ihm schon jener Autokrat steckte, der er mal sein würde. Nicaragua, das sei eine Erfahrung, die bleibt und prägt. Ursula Fischer leitet die Kinderabteilung eines Krankenhauses. Zwei ihrer Kinder sind mit in das Land gekommen. »Wir mussten alles selber machen. Ich kenne Epidemien, Kindersterben, es gab das Embargo, es war schwierig, an die notwendigen Dinge für die medizinische Versorgung zu kommen.«

Zwei Jahre später kehrt die Kinderärztin zurück und die Welt liegt in Scherben. Es war, als hätte sie einen Menschen verlassen, der eine Diagnose gestellt bekommen hatte und dem trotzdem, aber falsche Hoffnungen gemacht wurden, und bei der Rückkehr ist die Krankheit komplett ausgebrochen. Endstadium, austherapiert.

»Ich hatte mal in der 11. Klasse einen Aufsatz geschrieben, bei dem das Thema die schöne sozialistische Menschengemeinschaft gewesen war. Und habe seitenlang bewiesen, dass es die nicht gibt. Da wurde mein Vater von der Arbeit geholt, die SED-Kreisleitung tagte, der Pädagogische Rat der Schule tagte und es gab die Möglichkeiten, entweder von der Schule zu fliegen oder eine Eins für den Aufsatz zu bekommen.« Pause. »Ich habe die Eins bekommen.«

Ursula Fischer ist im August 89 aus der SED ausgetreten. Wegen des Verbotes der Zeitschrift »Sputnik«. Nicaragua war weit weg, aber nicht aus der Welt. Und das mit dem Sputnik-Verbot ging gar nicht. Alles lief schon so durcheinander, dass niemand den Austritt der Fischer mitbekam. Auch eine Geschichte zum Lachen. Heute.

Als 1976 Biermann ausgewiesen wurde hatte sie noch in Leipzig studiert und ihren Vater angerufen und gefragt, ob sie eine Unterschrift leisten solle gegen einen Mann, den sie gar nicht kenne. »Das machst du nicht, hat der gesagt. Das hier heißt Deutsche Demokratische Republik und eine Demokratie muss so was aushalten.« Der Vater starb 1984 und der hatte schon zehn Jahre zuvor zu seiner Tochter gesagt: »Das geht schief. Das hat keiner von uns kleinen Mitgliedern, die wir die SED mitgegründet haben, gewollt.«

Vater und Mutter hätten zwei sehr verschiedene Art und Weisen verkörpert, auf die DDR zu schauen, erzählt sie. Der Vater, Mitbegründer der SED, die er als Bollwerk gegen den Faschismus verstand. Einer, der sich nicht wegduckte. Die Mutter eher übervorsichtig und ängstlich. Sie hätte ja, sagt Ursula Fischer, als Kind zwei Jahre mit einem Stahlkorsett rumlaufen müssen, wegen einer Skoliose. »In so einem Elternhaus – ich liebe beide – wusste man manchmal nicht, wohin wachsen.«

Zurück aus Nicaragua, rein in die Wende, laut gewesen. So ließe sich das zusammenfassen. »Wir müssen reden, habe ich gesagt. Wir müssen anfangen, zu reden.« Die SED in Nordhausen löste sich auf und dann doch nicht, als klar war, dass die Partei dies nicht tun würde. Runder Tisch, an dem hat sie gesessen, und als die Kandidatinnen und Kandidaten für die letzte Volkskammerwahl der DDR gewählt wurden, war sie in der Klinik. Bis ihr Chef sagte, sie solle sich mal rübertrollen, sie sei da auf dem zweiten Listenplatz gelandet.

»Ach, so was passiert nur in solchen Zeiten. Ein Durcheinander. Ein Aufbruch. So bin ich in die letzte Volkskammer gekommen. Und hab dort Entwicklungspolitik gemacht. Diese letzte Volkskammer, das war das Demokratischste, was ich jemals erlebt habe. Aufreibend ohne Ende, aber gut.«

Ursula Fischer gehörte zu jenem Drittel der Volkskammerabgeordneten, das dann in den Bundestag wechselte. Das hatte sich ergeben. Der spätere Wechsel in den Landtag war eine sehr bewusste Entscheidung. »Ich wollte die Kinder unter einem Dach haben, dazu kam die Trennung. Und Thüringen, Landespolitik, das fand ich auch spannend.«

In der Thüringer PDS-Fraktion, saßen 1994 acht »alte« und acht neue Abgeordnete. Fischer war eine von den Neuen. Hätte man sie gefragt, ob sie eine Funktion ausüben will, hätte sie Parlamentarische Geschäftsführerin gesagt. Das hatte sie in Bonn gemacht, da kannte sie sich aus. Gefragt wurde sie. Ob sie Fraktionsvorsitzende werden würde. Gabi Zimmer, der damalige Landesvorstand – machst du es?

»Ich hab‘ mich in der Fraktion umgehört. Da gab es solche Reden und solche. Einige waren echte Kampfansagen. Also habe ich ‚ja‘ gesagt. Und bin gewählt worden. Ich habe versucht, weiblich zu führen.« Sie lacht. »Einbinden und trotzdem klare Verhältnisse schaffen. Aufgaben verteilen. Hat nicht gut funktioniert. Heute wäre ich klüger. Heute wüsste ich, dass man sich Verbündete suchen, die Gruppendynamiken kennen muss. Es war keine gute Zeit.«

Tatsächlich schiebt Ursula Fischer nicht einmal den an solchen Stellen häufig gesagten Satz nach, sie habe ihre Erfahrungen gemacht, gelernt und möchte das nicht missen. Es hat nicht gepasst, da lässt sich auch heute kein rosa Schleifchen drumbinden. Und vielleicht würde sie es gern missen.

Sie ist krank geworden. Die Psychotherapeutin Ursula Fischer wusste sie ziemlich gut, was da passiert. Und was zu tun ist in einem solchen Fall. Also erst einmal rausgehen, gesund werden. Probeweise nach Erfurt fahren, schauen, wie sich das anfühlt, in den Landtag zu gehen. Umdrehen, weil noch zu früh. Zu der Erkenntnis gelangen, dass die Sache mit dem Fraktionsvorsitz nicht funktioniert. Und, dass Politik im Landtag zu machen, trotzdem eine gute Sache ist. Nicht alles in einen Topf, stattdessen sortieren, abgeben, neu anfangen.

»Ich war bis 2004 im Thüringer Landtag. Hatte eine klare Entscheidung getroffen, die richtig war. Gesundheitspolitik, da konnte mir niemand was vormachen. Und wichtig ist es sowieso.«

Bleibt also viel. Und wird auch noch einiges kommen. Daran zweifelt sie nicht.

Birgit Klaubert

Geboren 1954 in Schöneck/Vogtland

Fraktionsvorsitzende von 1995 bis 1999

Hätten wir uns einen Tag früher auf dem zauberhaften Marktplatz von Altenburg getroffen, wäre zum Reden keine Zeit gewesen. Einen Tag vorher hatte die AfD versucht, die Stadt und ihre Menschen zu kapern. Das ist ihr nicht gelungen. Viele Menschen haben sich friedlich gewehrt. Ein Bündnis Demokratie im Altenburger Land hatte aufgerufen, mit Kopf und Herz und Kunst und Klugheit dagegenzuhalten. Der CDU-Oberbürgermeister hatte klare Worte gefunden: Nazis haben in dieser Stadt nichts zu suchen. Aber gesucht haben sie. Wohl wahr. Birgit Klaubert war mittendrin und einen Tag danach ist sie noch voller Energie, Wut, aber vor allem Euphorie. Sie hat ein Foto gemacht, wie der Thüringer AfD-Chef Höcke vor schwarzrotgoldenen Fahnen steht und seine Rede brüllt. Hinter ihm prangte groß das Logo von »Mac Geiz«. Man kann sich seinen Platz schon aussuchen.

»Die waren armselig. Wir waren viele. Wir waren laut, wir haben wunderbare Kultur auf die Bühnen und Plätze gebracht, wir waren politisch.«

Im Stadtrat Altenburgs hat die AfD keinen Sitz. Birgit Klaubert sitzt seit 30 Jahren im Rat und sie ist stolz, dass alle Fraktionen den Aufruf des demokratischen Bündnisses gegen Rechts mitgezeichnet haben. Ihr Stadtrat, ihre Stadt und heute gibt es einen riesengroßen Erdbeereisbecher. Das Leben kann gute Geschichten schreiben.

Birgit Klaubert trägt ein Sommerkleid und hübsche Ohrringe, die sich als fein gearbeitete winzige Toilettenpapierrollen entpuppen. Sie lacht laut bei der Nachfrage. Die Ohrringe hat eine Freundin gemacht, die den schönen Namen Kreszentia trägt. Das Leben kann zwar hart sein, aber man muss ihm in jeder Situation etwas abgewinnen können. Oder abringen. Auch in Coronazeiten.

Birgit Klaubert, die eine geborene Vogtländerin ist, hat gerungen und gewonnen. Verloren auch. Ist aber immer wieder aufgestanden. In vielerlei Hinsicht verkörpert sie das Geheimnis des Erfolgs der Thüringer Linken. Keine Seifenblasen, keine Shooting-Stars, stattdessen von der Basis in die höheren Etagen, ohne den Boden unter den Füßen zu verlieren. Und nie vergessen, dass schwarz und weiß nicht die richtigen Farben sind, sich die Welt zu erklären oder sie zu beschreiben.

In Altenburg lebt die Frau seit 45 Jahren. Mit ihrem Mann, der an der Freiberger Bergakademie lernte, während sie in Leipzig Pädagogik studierte. Die Tochter war bereits kurz nach dem Abitur auf die Welt gekommen. Typisch DDR irgendwie, lächelt sie. Ging ja alles. Später sollte noch eine zweite Tochter geboren werden, die Große sollte kein Einzelkind bleiben. Als sie die Neubauwohnung in Altenburg bekam, war das erste Kind noch keine zwei Jahre, und Birgit Klaubert hat es morgens in die Krippe gebracht, sich am Bahnhof den Schlamm von den Schuhen gewischt, denn vor dem Haus gab es nur einen Bauplattenweg, und ist nach Leipzig an die Uni gefahren. Die erste Schrankwand namens »Nadja« aus Rumänien steht heute im Keller. Aber es gibt sie noch. Erste Wohnung, erstes Glück, warmes Wasser aus der Wand. Aber auch ein Gefühl, in diesen Jahren schon, für die Widersprüche, die nicht kleiner, stattdessen größer wurden. Wolfgang Leonhard gelesen, Aitmatows Jahrhundertweg, den Brundtlandbericht. Die Revolution könnte ihre Kinder fressen, die Umwelt hält dem Sozialismus vielleicht nicht stand, die Menschen sind in der Lage ein möglicherweise gutes Ziel mit grausamen Mitteln erreichen zu wollen. Birgit Klaubert trat in Leipzig in die Historikergesellschaft ein und zwischen Forschungsergebnissen und den Verkündungen in der abendlichen »Aktuellen Kamera« lagen Welten. Oder Abgründe, in denen man ertrinken konnte.

1989, die Tochter war 16 und trug Sticker mit dem Konterfei von Gorbatschow, »bin ich überall hingerannt, habe alles aufgesogen, bin in die Kirchen gegangen, habe gedacht, dass nun alle Fenster aufgehen und vieles möglich sein wird«. Schon 1988 als die Zeitschrift »Sputnik« verboten wurde, ist sie zur SED-Kreisleitung gelaufen und hat an der Pforte gesagt, sie wolle mit jemandem sprechen, der dafür verantwortlich ist. So einer war aber nicht zu finden. Klaubert wurde mit, in, während der Wende stellvertretende Schulleiterin am Institut für Lehrerbildung. Die Revolution begann bereits, ihre Kinder zu fressen. Alle Fächer mussten neu konzipiert werden – wer wollte jetzt noch Marxismus-Leninismus lehren und lernen? Soziologie, Religionskunde, Ethik sollten es sein, das hat sie mit ihren Studentinnen und Studenten besprochen. »Ich bin zur Buchmesse gefahren und habe mir Bücher erbettelt, für unsere neuen Fächer.« 1990 ist sie in die Kommunalpolitik. Sieben Sitze errang die PDS im Stadtrat. Damals, lacht sie, sei die SPD noch eine richtige Partei gewesen. Zur Fraktionsvorsitzenden ist sie gewählt worden. Ok, warum nicht, es waren ja spannende Zeiten und verwirrend waren sie auch. Aber Kommunalpolitik, da spielte Musik, und ganz gewiss nicht immer harmonisch.

Und dann die Frage, ob sie für den Landtag kandidieren würde. Das war 1994 und Birgit Klaubert sagte, als Direktkandidatin würde sie das machen. Sei eine gute Sache. »Ich war der Auffassung, nur mit einem Direktmandat ist man wirklich berechtigt, dort zu sitzen. Naiv halt auch ein bisschen. Dann haben die mich in meiner Abwesenheit auf die Liste gesetzt. Platz 16. Konnte ich gelassen bleiben. Niemals werden wir 16 Leute da reinkriegen. Hab einen ordentlichen Wahlkampf gemacht und dann stellt sich am Wahlabend raus: Wir werden 17 Mandate haben.«

So kam sie nach Erfurt, in die Fraktion. Keine leichte Entscheidung, denn Birgit Klaubert liebte ihren Beruf. »Ich war so ahnungslos.« Sie lacht laut. »Saß neben Gabi Zimmer und sehe, wie die auf einen Block schreibt: Mündliche Anfrage der Abgeordneten Zimmer. Was ist das denn, dachte ich, die kann doch reden, wieso schreibt sie sich so was auf?« Sie lacht noch lauter. »Als ich meine erste mündliche Anfrage gestellt habe, stand ich zitternd mit meinem Zettel im Plenarsaal und nahm die nölende Antwort des Innenministers entgegen.« Als Ursula Fischer zurücktrat vom Fraktionsvorsitz ist Birgit Klaubert deren Nachfolgerin geworden. Es gab nur eine Oppositionsfraktion im Landtag. »Ich war immer noch neu, hatte aber einen Plan von Logistik. Und hatte – aus heutiger Sicht auch naiv – aufgemalt, wie eine Fraktion arbeiten müsste. Wer ist an welcher Stelle für was verantwortlich, wie läuft Arbeitsteilung, wer kommuniziert in welche Richtung, solche Sachen. Eine Struktur eben.«

Die sie nicht so mochten haben ihr gern mangelnde Führungsstärke vorgeworfen. Ein zweischneidiges Schwert, weiß man doch nie genau, woran sich die Lust an »Führungsstärke« festmacht. Aber sie sei gern Fraktionsvorsitzende gewesen, sagt Birgit Klaubert. Denn sie hätte nie etwas gemacht, was sie nicht gern tun will. Man könne scheitern, klar, aber reingehen müsse man in alles mit Lust und Spaß an der Sache. »Wir haben damals, zusammen mit der Landespartei, das linke Reformprojekt aus der Taufe gehoben, Ziele formuliert, hinter die sich Mehrheiten stellen können. Auf andere zugehen. Wir wollten Arbeit neu denken, denn in Thüringen gab es Massenarbeitslosigkeit. Wie ermöglicht man Teilhabe, auch jenseits von Arbeit, wie lassen sich Menschen einbinden? Das hat mich ungeheuer begeistert und ich finde es schade, dass dies nicht konsequent weitergeführt worden ist. Wir müssen uns den Sozialbeziehungen der Zukunft widmen.«

Birgit Klaubert ist vier Jahre lang Vorsitzende geblieben. Trotz dieser doch oft auch fatalen Tendenz der Linken, sich zu zerstreiten, sagt sie. Als Gabi Zimmer Landesparteivorsitzende wurde, sei klar gewesen, das damit das Recht auf den Fraktionsvorsitz verbunden ist. Birgit Klaubert wurde Vizepräsidentin des Landtags von 1999 bis 2014. Irgendwann hatte die Zeitung »Wochenpost«, die es damals noch gab, in einem Porträt über Birgit Klaubert geschrieben, die Frau sei ein ministrabler Kopf. Das gefiel nicht allen. »Zu der Zeit wollten die meisten, dass wir Opposition sind und bleiben.«

Sie ist wirklich Ministerin geworden. 2014 war das – die Sache mit der »ewigen Opposition« war ausdiskutiert und ausgestritten, in Deutschland begann der erste linke Ministerpräsident, ein Land zu regieren. Die Zeit als Bildungsministerin sei auch eine gute Zeit gewesen, sagt sie. »Aber hoher Verschleiß. Ich bin krank geworden. Richtig krank. Schlimm krank. Vielleicht war ich auch hier zu blauäugig. Ich hatte gedacht, man könne als Ministerin viel bewegen. Dass man da aber erst mal nur Vorsteherin eines riesigen Apparates ist, den es viel länger gibt und aus dem einem oft nur gesagt wird, was alles nicht geht… Das habe ich so nicht erwartet. War aber so.« Als sie zur Anschlussheilbehandlung an der Ostsee ist, erfährt Birgit Klaubert aus der Zeitung, wer ihr Nachfolger wird. Sie macht eine Handbewegung, die signalisiert: Abgeschlossene Vergangenheit. Nicht schön, aber hat mich nicht umgebracht.

Altenburg zeigt sich weiter von seiner sonnigsten Seite. Bald wird das jetzt noch eingerüstete Rathaus wieder schön sein. Birgit Klaubert wird weiter Kommunalpolitik machen. Mit Verve und Herzblut. Sollte sich Höcke noch mal hierherwagen, wird sie wieder auf dem Platz stehen. Mit vielen anderen. Sie lacht und die Ohrringe hüpfen. Wo findet man denn diese Kreszentia im Internet?

Gabi Zimmer

Geboren 1955 in Ost-Berlin

Fraktionsvorsitzende von 1999 bis 2000

Fragt man andere nach Gabriele, Gabi sagen alle, Zimmer, fallen immer wieder zwei Begriffe: Ruhe – manche sagen auch »leise« – und Ehrlichkeit. Ehrlichkeit ist in der Politik nicht frei Haus zu haben. Die muss man sich schon, bevor es ins Getümmel geht, zum Grundsatz gemacht haben. Denn gerade die Politik mit ihren Ämtern und Institutionen und Machtversprechen hält viele Verlockungen bereit, es mit der Ehrlichkeit nicht so genau zu nehmen.

Und Ruhe? Kann im Zweifelsfall nur sein, was nach außen wahrnehmbar ist. Auf jeden Fall ist Gabi Zimmer eine, die mit den Stürmen, die im Inneren toben, nicht auf die Bühne geht. Und ja, sie ist nicht laut. Gibt genug andere, die es sind. Und gibt immer auch jene, die das Leise zum Makel, statt zum Vorteil erklären.

Heute ist Werder ihr Zuhause. Ein schöner Ort am Wasser, nahe Potsdam und lange für die ostdeutsche Ballermann-Variante »Baumblütenfest« bekannt. Zum Glück ist es mit der Variante wohl vorbei, die Baumblüte wird wieder schön. Werder ist jetzt Zuhause für Gabi Zimmer.

Brandenburg also. Aber Thüringen, das waren prägende Zeiten. Anstrengend, aufregend, verrückt vielleicht auch ein bisschen. Die Brüche und Wenden der 90er hat Gabi Zimmer in Thüringen erlebt. Und mitgestaltet. Sie ist Teil dessen, was als »Erfolg der Thüringer Linken« gilt. Ein Erfolg, der sich vor allem darin zeigt, dass die Linke stets stärker und nicht schwächer wurde. Lässt sich von anderen Landesverbänden so nicht sagen.

»Wir haben auch vor jeder Wahl befürchtet, dass nun als nächstes ein Tiefschlag kommt. Ich glaube, unser Erfolg hat etwas damit zu tun, dass wir über die Arbeit in den Kommunen Vertrauen geschaffen haben. Besser, wiedergewonnen haben. Und das war hart in einem Bundesland, in dem sich einige Kommunen zu PDS-freien Zonen erklärten. Oft haben die Leute gesagt: Dir vertrauen wir ja, aber nicht der Partei. So etwas kann man nur über Personen durchbrechen. Die müssen Vertrauen schaffen. Und man darf sich nicht verstecken.«

Gabi Zimmer sagt, Offenheit habe zum Erfolg geführt. Ehrlichkeit. Mit sich, den eigenen Biografien, im Umgang mit den Fehlern, die gemacht worden sind und sich lange haushoch türmten. Um die ließ sich kein Potemkinsches Dorf bauen, die mussten aufgearbeitet werden. Offene Listen sind eine Idee, die sie bis heute gut findet. Als Gabi Zimmer im Europaparlament saß, hat sie sich gewünscht, dass die deutsche Linke zwei Kandidaten aus anderen Ländern auf die Liste nimmt. Leider, sagt sie, sei das nicht durchsetzbar gewesen. Vielleicht ist sie für diese Offenheit so sehr zu haben, weil die im ersten Teil des Lebens gefehlt hat. Von Staats wegen.

Die Mutter kam als 14-Jährige mit ihren Eltern in den 50er Jahren aus Hessen in die DDR. Deren Vater, KPD-Mitglied, war erst durch die amerikanischen Besatzer zum Bürgermeister gemacht worden und dann drohte ihm mit dem Verbot seiner Partei Ungemach. Fast wäre Gabi Zimmer in der Pionierrepublik Wilhelm Pieck geboren, die Wehen setzten ein, als ihre Mutter, ausgebildet am Lehrerinstitut, dort arbeitete. Dann wurde es doch Klinikum Berlin-Buch. Die ersten Jahre des Kindes waren Jahre der Krankheit. Keuchhusten, Bronchialinfekte. Ostsee oder Thüringen – welche Umgebung und Luft könnte besser sein? Die Mutter entschied für Thüringen. Kein Münzwurf, aber doch schon ein bisschen zufällig.

Gabi Zimmer hat in Leipzig Sprachen studiert – russisch und französisch. Die 18 Briefbekanntschaften in aller Welt – die Adressen hatte sie aus einem ungarischen Jugendmagazin – hat man ihr beim Bewerbungsgespräch an der Uni nicht hoch angerechnet. Das solle sie mal lassen, sich so in die Ferne zu schreiben. Zumal die Mutter ja aus dem Westen gekommen war. Das klebt wie Pech und bleibt wie Schwefel hängen. Dieses Land würde eine wie Gabriele Zimmer, sprachkundig und studiert, nicht in die Welt lassen.

Nach dem Studium, das erste Kind war geboren, versperrte ihr das dann auch viele berufliche Wege. Mit Westverwandtschaft – eine schwierige Angelegenheit. Monatelang suchte die junge Mutter eine Arbeit und fand dann einen Job im VEB Fahrzeuge und Jagdwaffen Suhl, FAJAS genannt. Im Vertrieb für Ersatzteile. Durfte die in Französisch formulierten Bankvermerke für Regressforderungen von einem Formular ins andere übernehmen, war unglücklich, entschied sich für das zweite Kind, wurde zum Glück Redakteurin der Betriebszeitung, die sie ein oder zwei Mal für den sowjetischen Partnerbetrieb ins Russische übersetzt hatte. So die Kurzform eines für die DDR nicht untypischen Weges. Passte was in der Akte nicht gut genug, hatte man es schwer.

Gabi Zimmer war gern Redakteurin, auch wenn der damalige Chef auf der letzten Seite der Zeitung bevorzugt eine dürftig bekleidete Frau abbildete. Damit die Jungs im Betrieb was zu sehen kriegen. Einmal musste sie mit Filzstift 6.000 Mal eine Überschrift auf der Seite 1 ändern. Die hatte gelautet »KGB in Bedrängnis« und KGB stand für Kampfgruppenbataillon. Spaß verstand man anderswo. Über so was kann sie heute laut und lange lachen. Es waren auch komische Zeiten. Wohl wahr.

Dann noch dieses Parteiverfahren. Sie verantwortlich für die Ausgabe der Trageelemente für die 1.Mai-Demo. Die lagen in einem Schuppen und mit dabei – das war 1986 – ein gerade in Ungnade gefallenes Mitglied des Politbüros. Der wurde dann auf der Kundgebung in der ersten Reihe getragen und schaffte es so als Bild in die abendliche »Aktuelle Kamera«. Provokation? Partei in Aufregung, Staatssicherheit in Hab-Acht. »Ich kannte den Mann auf dem Bild überhaupt nicht«, sagt Gabi Zimmer und lacht noch lauter. Später habe sie sich die Fotos und Namen der Parteioberen aus der Zeitung gerissen und innen an ihre Schranktür geklebt. War einer weg wurde ein Kreuz gemacht.

An eine politische Karriere hat sie 1986 nie und nimmer gedacht. Mehltau über dem ganzen Land. Im Betrieb sagten manche: »Lieber arbeitslos im Westen, als hier arbeiten.« Und als die Wende kam, haben die Leute reihenweise ihre Parteidokumente in die Aschenbecher vor den Produktionshallen geschmissen. Wer mochte es ihnen verdenken? Auch wenn sich viele, die vorher immer nur »Ja« gesagt hatten, wendeten, als könne man lästige Vergangenheit einfach so abschütteln.

Am 11. November 1989 fand in Suhl auf dem Markt eine große Veranstaltung statt. Jene, die reden sollten und wollten von der Partei, wurden auf magische Weise krank oder waren verhindert. Am Ende stand die Zimmer vor dem Mikro. »Die Männer sind weggerannt, die Frauen geblieben. Der Kampfgruppenkommandeur schmiss mir den Schlüssel zur Waffenkammer auf den Tisch, die Leute wechselten die Straßenseite, wenn sie uns sahen. Dann bin ich auf dem Parteitag ins Arbeitspräsidium gewählt worden, dann in den neuen Parteivorstand, dann wurde ich Vorsitzende der Bezirkspartei, dann gründeten wir den Landesverband und ich wurde Vorsitzende.«

Jetzt wären drei Seiten mehr im Buch gut, um aus dieser Aufzählung jene Turbulenzen und Verzweiflungen zu filtern, die in diesen Wochen und Monaten prägend waren. Gabi Zimmer jedenfalls hätte zu jener Zeit mit dem Kopf geschüttelt, wäre ihr gesagt worden, dass sie mal im Europäischen Parlament sitzen und der Fraktion der europäischen Linken vorstehen würde. Auch wenn ihr das aus heutiger Sicht vielleicht die liebste Zeit ist. Europa, welch eine Idee und was läuft da alles schief? Und obwohl so viel falsch läuft und ist: Steckt da nicht die Zukunft drin?

Gabi Zimmer war vierzehn Jahre lang Mitglied des Thüringer Landtags. Ein Jahr Fraktionsvorsitzende. Nicht, weil ihr das nicht gefallen hat, sondern weil sie Parteivorsitzende wurde. »Da haben wir noch sehr viel Wert auf die Trennung solcher Ämter und Mandate gelegt. Was ich gut fand und immer noch gut finde. Zumindest hilft es, Interessenskonflikte besser auszuhandeln. Ich war ja auch Landesvorsitzende und habe gemerkt, dass dies nicht immer einfach ist.«

Andererseits, das sagt sie auch, müssen sich Fraktion und Partei auf ein gemeinsames Projekt einigen. »Wir haben so viel darüber diskutiert, ob es zum Beispiel notwendig ist, dass ein Wahlprogramm immer alle Themenfelder abdeckt. Ob dies nicht Aufgabe des Parteiprogramms ist, während man zu den Wahlen mit jenen Projekten vorstellig wird, die in der nächsten Legislaturperiode wichtig sein werden. Um gesellschaftliche Mehrheiten zu bekommen, über eine Parteigrenze hinaus sozusagen. Wir haben nicht die Mehrheit. Wir müssen die immer erst gewinnen. Für jedes einzelne Projekt.«

Als Fraktionsvorsitzende habe sie sich von dem Grundsatz leiten lassen, dass alle ein Mandat haben, gewählt worden sind für das, was sie vertreten und wollen, und dass sie als Vorsitzende nicht dazu da ist, anderen ihre Meinung aufzudrücken. Diskutieren, streiten, ja, aber keinen Kampf nur Kraft eines Amtes gewinnen wollen. Solche Siege schmecken bitter.

»Ich denke im Guten und gern an diese Zeit zurück. Ich habe so viel gelernt. Die Konfliktlinien wurden vielfältiger, je größer die Fraktion wurde, aber das kann man als Makel oder als Vorteil sehen. Ich finde, es ist ein Gewinn. Vielfalt ist immer ein Gewinn.«

Das ist für 14 Jahre ein fast beglückend gutes Fazit. Und Gabi Zimmer ist überzeugt, dass diese Thüringer Erfolgsgeschichte viel damit zu tun hat, dass die PDS, die Linke in Thüringen immer auch ein weibliches Gesicht hatte.

Werner Buse

Geboren 1950 in Großbodungen

Fraktionsvorsitzender von 2000 bis 2001

Werner Buse gehört zu jenen Männern, bei denen einer das Sprachbild vom Fels in der Brandung einfällt. Ist natürlich gewagt, wenn man jemanden nicht kennt. Aber Stimme und Statur lassen die Metapher sofort aufploppen. Wie er da so auf dem Bahnsteig in Heiligenstadt steht… Später, in einem anderen Gespräch, wird Gabi Zimmer genau diese Worte benutzen. Dass der Werner, als sie mit ihm und Gregor Gysi im Wahlkampf durchs Eichsfeld gefahren ist, ein Fels in der Brandung gewesen sei. Denn der PDS schlug damals, in den ersten Jahren nach der Wende, ein oft eisiger Wind entgegen. Die Menschen waren aufgebracht, wütend, enttäuscht. Im Eichsfeld hatten die Linken nichts zu lachen in jenen Jahren.

Wir gehen in die Geschäftsstelle der Linkspartei, um miteinander zu reden. Gleich daneben eine große Kirche – links und christlich hat ja in Thüringen so einen Klang, der dieser Nachbarschaft eine gewisse Selbstverständlichkeit verleiht. Heute. Das war nicht immer so. Der Kaffee aus der Maschine ist schwarz, wie die Nacht, Werner Buse bekommt einen extra aufgegossenen Krümelkaffee – so haben es Großmütter gern genannt.

Seit 1963 wohnt er in Heiligenstadt, zuvor ist Familie Buse oft umgezogen, denn der Vater leitete an verschiedenen Orten Maschinenausleihstationen (MAS), die später Maschinentraktorenstationen (MTS) hießen und dann RTS (Reparatur-Traktoren-Stützpunkt). Vielleicht weil am Schluss die Reparatur des Vorhandenen eine immer dringlichere Angelegenheit wurde.

Heiligenstadt ist also Jugend, erste lang haltende Freundschaften, sonntags mit Anzug und Lederschlips zum Tanz ins Kulturhaus, heimlich rauchen, für die Zigaretten Flaschen sammeln, Clique ohne Mädchen, jeder Winkel bekanntes Terrain, die ganze Stadt ein Heimspiel. Schön sei es gewesen, sagt Werner Buse. Ein lebendiger Ort, eine aufregende Kindheit auf festem Grund. Lebendig ist Heiligenstadt immer noch, oder wieder. Das Eichsfeld ist in Wendezeiten schwer gebeutelt worden. Davon erzählt nicht nur Bischofferode. Aber nun ist Heiligenstadt Heilbad, wunderhübsch, und hat eine Geschichte im Gepäck, die erzählt werden will.

1990 mag das die Menschen hier nicht allzu sehr interessiert haben. Als der Umbruch kam und die Wende alles wendete. Aus Grenzgebiet wurde mittendrin. Irgendwie. Am Montag, bevor die Mauer fiel, fand in Heiligenstadt eine Demonstration statt. Werner Buse war ein Jahr zuvor Wirtschaftssekretär der SED-Kreisleitung geworden. Da hatte er – wie er selbst sagt – schon viele Stufen einer klassischen Karriere in der DDR geschafft. Abitur mit Berufsausbildung im Landwirtschaftlichen Instandsetzungswerk Erfurt, das mit der Arbeit des Vaters verbunden war. Studium – tja, das klingt nicht so logisch – der Mathematik. Eigentlich sollte es Maschinenbau werden, aber der Mathematiklehrer fand, dass in Werner ein Talent schlummert. Studium abgeschlossen zwar ohne Diplom, aber mit einer Urkunde, die Buse bescheinigt, Mathematiker zu sein. Dann zum VEB Maschinelles Rechnen Halle vermittelt, da standen die Rechner, so groß wie ein Wohnzimmer und mit denen sollte Kybernetik betrieben werden. Werner Buse wollte da nicht hin, auch weil er dann in einem Wohnheim in Leuna hätte wohnen müssen – eine trostlose Angelegenheit wäre das gewesen. Kurze Zeit war er also arbeitslos. Bis der 1. Sekretär der FDJ-Kreisleitung zu ihm gesagt, so ginge das nicht weiter und er solle mal kommen. Also wurde er Sekretär für alles und mögliche. Kultur, Sport, Touristik. »Von nichts eine Ahnung, kannte keine Parteibeschlüsse und wurde erst mal zur Runderneuerung geschickt. Dann Bezirksparteischule und zehn Jahre später Parteihochschule. Bis 1988. Da gärte es schon im ganzen Land. Was haben wir diskutiert. Im zweiten Studienjahr wurde meine Frau krank, ich musste mich um die Familie kümmern, die beiden Jungs waren ja schon da, der Kleine gerade mal geboren. Gehen lassen haben sie mich von der Hochschule nicht, stattdessen Abschluss in zwei statt drei Jahren. Tja und dann wurde ich 1988 Wirtschaftssekretär in Heiligenstadt.«

Das kann nicht allzu schön gewesen sein. Die Zeit des Beharrens und Verharrens, des Mangels und der Erstarrung. »Die ganzen Versorgungsprobleme, du konntest den Unmut mit den Händen greifen.« Grenzregion, da hörte man die Kirchenglocken aus dem Land des Klassenfeindes, 40 Jahre hatten nicht viel an dem Gefühl geändert, dass dies hier, die Landschaft, das alles, mal zusammengehört hatte. Nicht verwunderlich vielleicht, dass im Eichsfeld die Rufe nach Wiedervereinigung sehr schnell zu hören waren.

11.000 Leute sollen es an dem Montag vor dem Mauerfall gewesen sein, die in Heiligenstadt demonstrierten. Und eine Weile habe er noch geglaubt, sagt Werner Buse, dass sich dieser Sozialismus reformieren ließe. Das habe nicht lange gehalten. »Wir haben gedacht, man muss es nur richtig erklären, aber da gab es nichts mehr zu erklären.« Aus Werner Buse wurde das Feindbild Funktionär. Da hätte er sich verkriechen können, aber das wäre nicht seine Art gewesen. Stattdessen saß er am Runden Tisch des Landkreises und wurde 1990, als sich alles auflöste, zum Vorsitzenden der Partei Kreis Eichsfeld gewählt. Nach dem Sonderparteitag in Berlin. »Eigentlich waren wir hier für die Auflösung der Partei. Stattdessen habe ich sozusagen deren Strukturen aufgelöst und die Leute in die Arbeitslosigkeit geschickt. Drei Hanseln waren wir zum Schluss noch in der Kreisleitung.«

Das Eichsfeld, immer katholisch, immer irgendwie anders, ein nicht so weicher Menschenschlag, leerte sich. In Leinefelde schloss die Spinne und 5000 Leute verloren ihren Job. Bischofferode wurde plattgemacht. Noch heute gebe es, sagt Buse, rund 8000 Auspendler, also Leute, die zwar hier wohnen, aber woanders ihr Geld verdienen müssen. Oder wollen. Kassel und Göttingen sind nicht weit.

1999 kam Werner Buse in den Thüringer Landtag. Zuvor hatte er vier Jahre lang das Wahlkreisbüro eines Bundestagsabgeordneten geleitet. »Im Vorfeld dieser Landtagswahlen hatten wir eine Arbeitsgruppe gebildet, um darüber zu diskutieren, wie sich die Zusammenarbeit zwischen Partei, Fraktion, Landesvorstand, Bürgerinnen und Bürgern verbessern lässt. Ich dachte, da haben wir was zu tun und vieles lässt sich besser machen. Nun ja, waren auch viel Träumereien dabei. Aber ich habe die Fraktionsarbeit damals so als eine Art Märtyrerarbeit wahrgenommen: Niemand kann uns leiden, alle sind gegen uns, wir sind und bleiben immer und immer Opposition, die CDU muss abgelöst werden, aber die Sozialdemokraten haben uns schon immer verraten. Bisschen überspitzt vielleicht, doch so war die Grundstimmung, wie ich sie wahrgenommen habe. Und diese Rolle gefiel mir nicht. Das halten wir nicht durch, das muss aufgebrochen werden. Und zwar von innen nach außen und von außen nach innen, hab‘ ich gedacht.«

Werner Buse wurde Parlamentarischer Geschäftsführer und fing an, zu den Leuten zu gehen. In die Verwaltungen, zu Abgeordneten anderer Fraktionen. »Ich zitiere niemanden zu mir, ich gehe hin. Ist mein Arbeitsstil.« Und es gab ja auch viele Dinge, für die man größere Mehrheiten, als nur die eigene Partei gewinnen konnte. Der Kampf um mehr Demokratie zum Beispiel. Nicht alle hätten es gut gefunden, dass er mit den Sozialdemokraten rede, sagt er. Aber anders wäre man doch nie dahin gekommen, wo man heute ist. »Vertrauen zu gewinnen, das ist harte Arbeit. Da muss man oft über seinen Schatten springen.« Werner Buse konnte springen. Aber es war zählebig. Das sagt er auch. Und viel zu oft, viel zu ideologisch überfrachtet.

2000 wurde er Fraktionsvorsitzender. »Daran ist die Partei schuld. Gabi Zimmer, die Fraktionsvorsitzende war, kam vom Parteitag zurück und war Parteivorsitzende. Ich hab‘ mich nicht gedrängt, aber ich wurde gefragt. Zum Jagen getragen, sagt man. Und es gab auch Gegenstimmen bei der Wahl.«

Es war ganz gewiss nicht sein glücklichstes Jahr in der Fraktion. Das sagt er so. Zu aufreibend, zu viel Streit, zu wenig Unterstützung. Bei einer Klausur in Thambach-Dietharz ging es so hoch her, dass der Fraktionsvorsitzende Buse sich abends in einer Kneipe betrank. Den Herzinfarkt hatte er da schon hinter sich. Heute sagt er: »Es gab Leute, die wollten geführt werden, haben mir Führungsschwäche vorgeworfen. Ich war enttäuscht. Auf jeden Fall. Bin ja keiner, der nach vorn drängt und ich führe nicht konfrontativ. Also habe ich die Reißleine gezogen. An dem Tag, als ich gesagt habe, dass ich hinschmeiße, bin ich heulend raus aus der Fraktionssitzung. Nee, das war nicht gut.«

Die letzte Rede als Fraktionsvorsitzender hielt Werner Buse zu einem Antrag seiner Fraktion, Opfer der Staatssicherheit besser zu entschädigen. Das war ihm wichtig. Und die Abgeordnetenarbeit auch. Die hat er dann bis 2009 gemacht. Gern, wie er sagt. Da war er 59 Jahre und beschloss, gleich ganz aus dem Berufsleben auszuscheiden. Ehrenamt und Unterstützung ja, hin und wieder mal einen Job in der Fraktion, beispielsweise, als es um die Gründung der Landesforstanstalt ging, Stadtverordnetenversammlung, Kreisvorstand. Er käme sich manchmal vor, wie ein weiser Uhu, sagt er. Und lächelt. Der tiefschwarze Kaffee aus der Maschine lässt immer noch keinen Blick auf den Grund der Tasse zu. Aber auch die halbe Portion hat für leicht erhöhten Puls gereicht.

Bodo Ramelow

Geboren 1956 in Osterholz-Scharmbeck

Fraktionsvorsitzender von 2001 bis 2004 und 2011 bis 2014

Die Thüringer Staatskanzlei macht was her. Angemessen schön, aber nicht protzig. Und der Pförtner ist wahrscheinlich der weltweit freundlichste, den es gibt. Ach Thüringen! Du Perle mit Herz.

Mit dem Ministerpräsidenten über eine Zeit zu reden, als noch nicht die Rede davon sein konnte, dass er einmal wird in dieser Staatskanzlei sitzen und regieren, könnte eine Gratwanderung werden. Der erste Mann im Staat. Wie frei von der Leber weg kann das Reden dann sein? Andererseits ist der Ramelow nicht für jene Art des Redens bekannt, bei der man das Gefühl hat, einen Pudding an die Wand zu nageln. Die direkte Rede bekommt bei ihm noch mal eine zweite Bedeutung zugeordnet. Sie ist. Direkt. Gerade hat sich die mediale Aufgeregtheit über eine spontane Geste mit Haltung ein wenig gelegt. Was ein Mittelfinger alles anrichten kann.

Allerdings verlangt Regieren in dieser »Zwischenzeit«, nach dem grässlichen Paukenschlag im Februar und vor einer Neuwahl im kommenden April, schon auch ein gehöriges Maß an Diplomatie. Vor allem aber Offenheit. Für Letzteres ist Bodo Ramelow ziemlich bekannt. Und Ersteres muss er beherrschen, sonst säße er nicht in diesem Haus.

Aber – siehe Mittelfinger – der Mann bleibt auch als Ministerpräsident für Überraschungen gut. Viele wissen das zu schätzen. Andere kommen damit gar nicht klar.

Bodo Ramelow hat gerade eine Sommertour hinter sich, bei der er nur kleinste Dörfer des Freistaates besucht hat, »die sich aus eigener Kraft neue Perspektiven eröffnen«. Auf diese Kraft vertraut er. Selbst vertrauen lässt sich auf verschiedene Art schreiben und buchstabieren. Bodo Ramelow hat bereits als Gewerkschafter die Erfahrung gemacht, dass es zwar gewiss guter Führung, Anleitung und Motivation bedarf, etwas zu verändern. Aber tun müssen es dann jene, die an der Gegenwart leiden und Veränderung wollen. Die sich beklagen oder bedroht oder ungerecht behandelt fühlen und nicht vorhaben, sich in diesem Elend einzurichten.

Als er Politiker wurde. In Thüringen, dem Bundesland, das er zu dieser Zeit bereits liebte und zum Mittelpunkt des Lebens erkoren hatte. Da haben die Medien manchmal geschrieben, der Ramelow sei so eine Art Ein-Mann-Opposition. Das kann Kompliment oder Ablehnung sein. Ohne Herleitung jedoch war und ist es nicht mehr als eine Sottise. »Als ich 1999 für die PDS kandidiert habe, kam ich als Parteiloser, als Gewerkschafter, als Westdeutscher, als einer, der 1997 mit anderen die »Erfurter Erklärung« für mehr soziale Gerechtigkeit und die Zusammenarbeit von SPD, PDS und Bündnisgrünen initiiert hatte. Meine Gewerkschaft hatte sich gerade für die Fusion mit anderen Gewerkschaften und die Gründung von ver.di entschieden. Gefiel mir nicht, war nicht mein Weg. Ich weiß, wenn etwas nicht mehr meins ist, muss ich mich verändern. Nicht die anderen müssen das. Es gab Angebote von Unternehmen. Wäre wahrscheinlich weniger risikoreich gewesen, als für eine Partei zu kandidieren, deren Mitglied ich nicht bin, in der ich weder eine Hausmacht habe, für die mir damals einfach der Stallgeruch fehlte. So was kann schiefgehen.« Auf der anderen Seite habe ihm schon damals, sagt Bodo Ramelow, dieses gesamtdeutsche Projekt im Kopf gespukt. »Das entsprach meiner Erfahrung mit der ‚Erfurter Erklärung‘ aus dem Jahr 1993: Sich aufmachen – im doppelten Sinn.« Losgehen und offen sein. Diese Erklärung wurde getragen von einem – wie man heute dann gern schreibt – breiten Bündnis. Besser wäre zu sagen, von Menschen mit sehr verschiedenen Erfahrungen und Vergangenheiten und sehr unterschiedlichem Blick auf das, was gewesen ist. Keine Filterblase, stattdessen politisch sehr divers.

1993, das war auch jenes Jahr, in dem überall in Thüringen mit fünfminütigen Arbeitsniederlegungen Menschen für ihren Industriestandort kämpften. »Fünf vor Zwölf« wurde das genannt und das entsprach dem Zustand des Landes, durch das die Treuhand gefegt war und immer noch fegte, als gäbe es kein Morgen zu bedenken.

Propheten gab es nicht in der PDS. Auch nicht sechs Jahre später, als Bodo Ramelow, der nun für die PDS kandidierte, in den Landtag kam. Niemand hätte da gesagt: Der Ramelow, der wird in einigen Jahren maßgeblich daran beteiligt sein, eine gesamtdeutsche linke Partei zu gründen. PDS und WASG waren 1999 noch genauso weit entfernt, wie eine rot-rot-grüne Koalition auf Landesebene. So ungelitten die PDS bei den anderen, und immer noch so sehr mit sich selbst beschäftigt, und ja, noch immer nicht verschwunden dieser nostalgische Blick auf die untergegangene DDR, und zugleich schon so viel harte Arbeit reingesteckt in einen offenen, ehrlichen Umgang mit der Vergangenheit, mit sich selbst. Das Ganze ein völlig widersprüchliches Bild. Rot-rot-grün? Träum weiter, hätten die meisten 1999 gesagt. Tatsache ist jedoch: Hin und wieder werden Träume wahr.

Bodo Ramelow kam in den Landtag und hat sich das Versprechen abgenommen, nicht Fraktionsvorsitzender zu werden. Sagt er: »Ich war zu lange in Führungsfunktionen. Das macht dich allein, das vereinsamt. Ich hatte das Bedürfnis, meine Kräfte wieder zu aktivieren, mich wiederzufinden.« Das Ding mit der Ein-Mann-Opposition käme daher. Er habe halt Sachen gemacht, die andere gewöhnungsbedürftig fanden. Und die Medien haben ihm viele Namen gegeben. Sie haben ihn auch »Mister Internet« genannt. Das ZDF kam mal in sein Büro, um zu drehen, und suchte vergeblich den Computer. »Da habe ich meine Schokoladentastatur aus dem Schreibtisch geholt und denen erklärt, dass ich mit meiner Legasthenie nicht am Computer arbeiten könne. So, wie damals die Steuerungsbefehle waren, das ging einfach nicht. Was aber nicht hieß, dass ich nicht das Potenzial dieses Mediums sah.« Und es zu nutzen wusste. So hat der damalige Landtagsabgeordnete Ramelow zum Beispiel Fördermittelbescheide und Kontoblätter im Internet öffentlich gemacht, um zu zeigen, wenn was nicht mit guten und rechten Dingen zuging. Bis dahin habe man, erzählt er, von den Landesgesellschaften nicht mal die Jahresabschlüsse zu sehen bekommen. Danach aber habe er exklusiv das Recht bekommen, in einem Datenraum die Unterlagen einsehen zu können.

Aber noch immer galt: Ich will nicht Fraktionsvorsitzender werden. Dann ging Gabi Zimmer nach Berlin, der Fraktionsvorsitzende Werner Buse bekam einen Herzinfarkt. Der sei, sagt Ramelow, der zu dieser Zeit stellvertretender Fraktionsvorsitzender war, die verbindende Persönlichkeit gewesen. Ich will nicht, ließ sich jedoch nicht mehr halten.

Wenn von der Art und Weise, wie jemand leitet, die Rede ist, steht schnell der Begriff Führungsstärke im Raum. Mal zu viel, mal zu wenig. Gruppen größer zwei haben es an sich, dass nur selten alle gleichermaßen eine stimmige Balance sehen. Bodo Ramelow war gewiss niemand, dem man Führungsschwäche vorwerfen konnte. Aber vielleicht zu stark?

»Was heißt denn Führungsstärke? Entscheidungskraft haben und mit jeder Entscheidung, die man trifft, auch klarzukommen. Nicht zu denken, andere müssten dies oder jenes tun, wenn man selber nicht weiß, was richtig ist. Ich hatte ja zehn Jahre Erfahrung in einer großen Organisation, die ich auch unter ökonomischen Zwängen führen musste. Und da musste ich auch Dinge entscheiden und tun, die wehgetan haben. Möglichst immer solidarische Lösungen finden, zum Beispiel in schlechten Zeiten das 13. Monatsgehalt in den Topf geben, weil man besser verdient hat, als andere.«

Solche Fragen stellen sich in Fraktionen nicht. Andere Dinge sind wichtig. Lässt sich aus Einzelabgeordneten ein Ganzes machen? Ein Ganzes, das mehr ist, als das politische Dach, unter dem man sich auf Wahllisten begeben hat, und dann macht jede und jeder so Seins und Ihrs?

»Die meisten in der Fraktion sind Unikate gewesen. Jede und jeder mit einem besonderen Lebensweg. Tamara zum Beispiel. Studierte Philosophin und gelernte Fleischverkäuferin. Die hat nach der Wende gewusst, dass sie mit ihrem Philosophiestudium in der DDR nichts wird werden können. Brauchte sich nirgends blicken lassen. Und ist lebenstauglich in die Geschichte reingegangen. Sie hat beim Reden oft ganz lange Ausflüge gemacht, philosophiert eben. Aber am Ende hat sie immer ins Schwarze getroffen. Das habe ich geschätzt. Die Verlässlichkeit. Roland Hahnemann, der konnte auch ganz weit ausholen, aber wenn er sich entschieden hat, war er klar. Und das konnte quälend sein, aber es war richtig und gut.«

Es gäbe diese Art des Pragmatismus, der sich trotzdem nicht gemein macht. Das sei der Wesenskern der Fraktion und auch des Erfolgs gewesen. Sagt Bodo Ramelow. »Keine Beliebigkeit, aber Pragmatismus, der sich darin zeigt, für jede Herausforderung politische Lösungen zu unterbreiten. Ideen zu beschreiben, die zu einem realen und tauglichen Ansatz werden können. Das habe ich sehr geschätzt.«

Bodo Ramelow zu fragen, ob Bodo Ramelow ein guter Fraktionsvorsitzender gewesen ist, klingt nach einer albernen Idee. Deduktion ist hilfreicher. Der Mann hat seit Beginn seiner politischen Karriere dafür gekämpft, dass rot-rot-grüne Bündnisse (egal in welcher Farbreihenfolge) regieren, um der Veränderung hin zum Besseren willen. Jetzt sitzt er als erster linker Ministerpräsident einer rot-rot-grünen Regierung in der Thüringer Staatskanzlei.

»Kommen Sie bald wieder«, grüßt der Pförtner zum Abschied. Ach Thüringen! Du Perle mit Herz.

Dieter Hausold

Geboren 1955 in Coschütz

Fraktionsvorsitzender von 2005 bis 2009

Häuser zu betreten, in denen man lange gearbeitet hat, ist immer eine kleine Wehmut. Man tut es sowieso nur freiwillig, wenn man gern dort gewesen ist und die Leute mochte, mit denen es man Tag für Tag zu tun hatte. Wem das nicht vergönnt war, der macht einen großen Bogen um den einstigen Arbeitsplatz.

Trifft auf Dieter Hausold nicht zu. Der kommt gern in den Thüringer Landtag und besucht »seine« – immer noch – Fraktion. Auch wenn er seit 2019 im Ruhestand ist.

Als Dieter Hausold 1955 geboren wurde, war die robuste Modelleisenbahn H-0 (Maßstab 1:87) schon zwanzig Jahre alt. Es ist vielleicht nicht so naheliegend, mit dem Mann im Büro der Fraktionsvorsitzenden, das uns ein schönes Gesprächs-Asyl ist, zuerst über Eisenbahnen zu reden. Oder doch, denn Dieter Hausold, der aussieht, wie einer, der seinen Enkelkindern abends vor dem Einschlafen wunderbare Geschichten erzählt, hat ja diese Liebe zur Eisenbahn. Bekam eine als Kind vom Vater geschenkt, der sich damit selbst einen Kindertraum erfüllte. H-0 übersteht auch etwas ungelenkere Kinderhände, deshalb war und ist sie so beliebt. Und in Greiz, wo Dieter Hausold aufgewachsen ist, fuhren dicht am Wohnhaus die Züge, bimmelte die Schranke, wenn sie hoch oder runtergelassen wurde, gab es einen kleinen Bahnhof und eine Zufahrt für Industriezüge. All das konnte er von seinem Fenster aus sehen. Und hat es geliebt. Trotzdem wollte er nie Lokführer werden, was schon ein bisschen verwundert, war dies in seiner Generation doch ein sehr beliebter Berufswunsch. Kosmonaut kam erst später.

Bis heute fährt Dieter Hausold mit dem Zug, wenn es nur irgendwie geht. Man könne nachdenken und arbeiten und aus dem Zugfenster sehen, wie Landschaft in Bewegung gerät. Rechts an der Wand im Arbeitszimmer von Susanne Hennig-Wellsow hängen drei Bilder – ein seines Zusammenhalts beraubtes Triptychon – auf denen Züge unter einem grellgrünen und lichtorangenen Himmel durch die Welt fahren. Sehr schön und passend.

Also nicht Lokführer, aber zuerst Maschinen- und Anlagenmonteur. In jenem Betrieb gelernt, in dem der Vater arbeitete. Doch das Sehnen ging Richtung Journalismus. Wofür sich als Übungsfeld die Betriebszeitung anbot. Die gab es schon 30 Jahre und sie hieß »Die Brücke« – weiß der Teufel, warum. Aber irgendwie auch ein schöner Name.

Als Dieter Hausold ehrenamtlich Texte für »Die Brücke« schrieb, hätte er sich wahrscheinlich nicht träumen lassen, mal Chefredakteur einer Tageszeitung zu werden. Dafür bedurfte es einer Wende, die sein Leben, wie das fast aller Menschen in der DDR, durcheinanderbrachte, um es dann in ganz neue Bahnen zu lenken. Die Bezirkszeitung in Gera hieß »Volkswacht« – über Namen ließ sich schlecht streiten. Über andere Dinge auch nicht. Dort hatte er ein Jahr Volontariat absolviert, war dann drei Jahre auf der Parteihochschule studieren, um danach Redakteur dieser Tageszeitung zu werden. Innenpolitik. Das machte nicht so großen Spaß in einem Land, wo Journalismus und Schönfärberei wie rechter und linker Schuh waren. »Dieses Totschlagargument, dass jede Kritik dem Klassengegner nütze. Wir haben uns immer diszipliniert und doch gewusst, dass so viel schiefläuft. Jede Kritik wurde aus den Texten getilgt. Bei uns haben die meisten Menschen ihre Zeitung erst nach der Arbeit gelesen. Machten tagsüber ihre frustrierenden Erfahrungen und lasen am Abend, dass alles ganz großartig ist mit dem Sozialismus. Das hätten wir nicht so lange mitmachen dürfen.«

Die Erschütterungen des Jahres 1989 verscheuchten zwar den Redaktionsmuff vieler Jahre, aber plötzlich geschah auch alles im Zeitraffer und gleichzeitig. Hausold wurde der erste gewählte Chefredakteur – die Redaktion erarbeitete sich ein Statut und in dem stand: Der Chef oder die Chefin werden von nun an gewählt. Der lähmende Sommer 1989, dem der stürmische Herbst folgte, war schon Geschichte. Am 4. November habe er sich, erzählt Hausold, mit seiner Familie im Fernsehen angeschaut, was in Berlin auf dem Alexanderplatz los ist. Und ihm sei endgültig klar geworden, dass die DDR so, wie sie ist, nicht würde bleiben können. »Die große Frage für mich war, ob sie überhaupt Bestand haben kann. Im Dezember bin ich zum Parteitag der SED nach Berlin gefahren, habe dort in der Redaktionskommission gesessen, und wir haben stundenlang diskutiert, dass wir uns beim Volk der DDR für die Politik der Partei entschuldigen müssen. Ich dachte, es kann nur alles ganz neu und muss ganz anders werden. Ein Sozialismus ohne Demokratie ist zum Scheitern verurteilt.«

Gehen oder bleiben? Hinschmeißen oder neu anfangen? Es gab erst einmal überhaupt keine Antworten. Nur Fragen. Und davon eine Menge.

Dieter Hausold hat sich gedacht, wegducken, hinschmeißen, das sei so gar keine Alternative. Er war gerade mal 35 Jahre, jünger als dieses Land, das sich auflöste, weggab und verschwand. Viel zu jung, um aufzugeben. Und schließlich, dachte er, löffelt man doch die Suppe, an der man mitgekocht hatte und bietet sie nicht anderen an. Er wurde Kreisvorsitzender der SED/PDS in Gera und kam 1990 in die Stadtverordnetenversammlung. Noch ein Vorsitz in der Fraktion. 17 Prozent hatte seine Partei in Gera geholt, das war beachtlich. Daraus musste was gemacht werden. Aufbauarbeit, Vertrauen gewinnen, von vorn anfangen, neu denken, anders arbeiten.

»Ich finde, jeder Landespolitiker ist gut beraten, wenn er in einem Kommunalparlament arbeitet. Das ermöglicht die unmittelbare Verbindung zu den Menschen. Für mich war Kommunalpolitik immer wichtig. Und zeitraubend. Mindestens vier Abende die Woche bindest du ans Bein. Ausschuss, Stadtrat, Beratungen, Bürgergespräche, Sprechstunden. Dann war ich noch im Aufsichtsrat der ORTEGAU, die Menschen, die es nicht einfach haben im Leben, hilft, wieder Fuß zu fassen. Gera, was soll ich sagen, so viele Schließungen, so hohe Arbeitslosigkeit, das Klinikum ist privatisiert worden, es war das größte kommunale Krankenhaus Thüringens. Wir haben so viel gekämpft und so oft verloren.«

Vorsitzender des Stadtrates ist er die letzten zehn Jahre geblieben. Jetzt ist in Gera die AfD stärkste Fraktion. Die Stadt und ihr Rat haben ein Problem, ein Vorsitzender wurde noch nicht gewählt.

Im Stadtrat habe er 1990 und in den Jahren darauf gelernt, dass Mehrheiten »erdiskutiert« werden müssen. »Ich wollte diese Mehrheiten über Gespräche, Abwägen, Argumente bekommen. Integrativ, aber nicht beliebig sein. Ein Widerstreit, das muss man immer wieder neu mit sich aushandeln. Aber Kopf durch die Wand ist nicht mein Ding.«

2005 folgte Dieter Hausold als Fraktionsvorsitzender Bodo Ramelow, der bei den vorgezogenen Neuwahlen in den Bundestag eingezogen war. Da saß Hausold gerade mal ein Jahr im Landtag. Er wollte, sagt er, Kontinuität, wusste aber auch, dass sein Arbeitsstil anders ist »als der von Bodo«. Also hat er auf die Erfahrungen aus der Kommunalpolitik gesetzt. »Lieber mehr, als zu wenig diskutieren, auch wenn es Zeit kostet. Versuchen, verschiedene Charaktere und widerstreitende Positionen zu einem Ganzen zu fügen. Wir mussten doch sowohl die Gebrechen des Systems, als auch ganz konkrete Alternativen für die Menschen in Thüringen aufzeigen. Das ist nicht immer deckungsgleich, wenn man nach jenen Wegen sucht, für die sich Mehrheiten finden lassen.«

Bis hin zur Regierungsbeteiligung, ja gar zu einem linken Ministerpräsidenten, war es da noch ein gutes Stück Weg. Und Hausold findet, dass es sich niemand in dieser Debatte einfach gemacht hat. 2009 scheiterten die Verhandlungen mit Grünen und SPD. Für ihn war es aber trotzdem eine Generalprobe. Man verhandelt nicht, wenn man es nicht ernst meint mit dem Regieren.

Und eine Erfahrung aus der Oppositionsarbeit war ja auch: Egal, wie gut die Vorschläge sind, die man macht, sie landen am Ende fast immer im Papierkorb. Das sei auch frustrierend gewesen, sagt Hausold. Trotzdem glaube er, dass mit der Oppositionsarbeit der Grundstein für Glaubwürdigkeit gelegt worden sei. Bei den Menschen in Thüringen und auf die käme es ja an.

Zur Landtagswahl 2019 hat Dieter Hausold nicht noch einmal seinen Hut in den Ring geworfen. Seitdem kommt er in den Landtag zu Besuch.

»Ich war immer gegen die Rente mit 67 und da sage ich mir, dass muss auch für den Hausold als Politiker gelten. Außerdem finde ich, dass drei Wahlperioden Anlass sein sollten, sich auch mal anders umzuschauen. Ich halte das Dauer-Parlamentariertum für ein Problem. Ist sowieso niemand unersetzlich.«

Da wo Dieter Hausold jetzt wohnt, fährt kein Zug vorbei. Leider. Der Wind muss schon sehr günstig stehen, will er das Hupen einer Lok unten im Tal hören. In der Vitrine steht eine Lok jener Modelleisenbahn, die ihm der Vater einst schenkte. H-O – ein Garant dafür, in der Spur zu bleiben und trotzdem voran zu kommen. Bei guter Infrastruktur sogar überall hin.

Susanne Hennig-Wellsow

Geboren 1977 in Demmin

Fraktionsvorsitzende seit 2014

Es wäre natürlich einfach, mit dem Tabubruch anzufangen. So haben es die Medien genannt. Einen Tabubruch. Zu einfach wäre das. Weil Susanne Hennig-Wellsow an jenem Tag, als die AfD in Thüringen einem Mann ins Amt des Ministerpräsidenten verhalf, nicht ein neuer Mensch geworden ist.

Plötzlich kennen sie alle, vorher kannte sie kaum jemand, schrieb ein Nachrichtenmagazin sinngemäß. Als hätte die Frau sich neu erfunden mit dem Tabubruch. Den nicht sie begangen hat, sondern andere. Sie hat ihn nur kenntlich gemacht.

Es hatte 42 Jahre gebraucht, die zu werden, die sie ist. Eine Blumenwerferin, wenn man es ikonografisch als Bild fassen will. So funktioniert die Medienwelt. Und das ist ja in diesem Fall nicht schlimm. Weil genau in der Sekunde war es halt so, dass ein Bild alles sagen konnte. Als Worte so schnell nicht zu finden waren. Susanne Hennig-Wellsow hat mit einer Handbewegung, einem geradezu lässigen Hinschmeißen, zusammengefasst, was diese Republik den Kopf kosten oder ein demokratischer Aufbruch sein könnte. Das ist schon. Krass.

An dem Abend, als wir reden wollen, steckt sie in den Mühen der Ebenen. So was kommt eher selten in die Zeitungen. Sitzungen, Beratungen, noch mal Sitzungen. Nachrichten werden hin- und hergeschickt: Ich versuche, pünktlich zu sein. Wird wahrscheinlich später. Hm, noch ein bisschen später. Irgendwann sitzen wir dann doch auf dem Balkon, die Straßenbahn unten kreischt sich durch die ansonsten ruhige Straße, es regnet ein bisschen, die Fraktionsvorsitzende ist sichtlich müde. Letzte Plenarwoche vor der Sommerpause. Ein bisschen Wahnsinn muss schon sein in der Politik.

Seit fast sechs Jahren ist Susanne Hennig-Wellsow in diesem Amt. Parteivorsitzende dazu. Das Kind wird nach den Ferien eingeschult und beschäftigt sich nebenan mit kämpferisch veranlagten und selbst zusammengebauten Dinosauriern. Der Junge wird sich hin und wieder zu uns setzen und seine Fragen stellen. Buchstaben auf weiße Blätter malen. Noch kommt die Welt der Wörter spiegelverkehrt aufs Blatt. Das wird sich bald ändern.

War ein harter Tag, denkt die Interviewerin, steigen wir mal locker ein. Was mag die Frau denn an Fußball? »Ich spiele total gern, vor allem im Team. Und ich mag den schnellen, sichtbaren Erfolg, das Auspowern, sich nach einer Stunde auf dem Kleinfeld so richtig kaputt zu fühlen.« Sie sagt »zerstört« und korrigiert es dann aber. Zu martialisch klinge das.

Als gäbe es dieses Gefühl nicht auch anders zu haben, aber da ist die Erfahrung, was Sport mit einer macht. Die Zeit der Leistungssportlerin Susanne Hennig liegt zwar schon viele Jahre zurück, aber sie war prägend. Auch in der Erfahrung, einen Schlussstrich zu ziehen, selbst wenn er einer aufgedrückt wird. Sie hat ja nicht freiwillig aufgehört, sondern wurde gestoppt. In vollem Lauf. Durch einen Unfall. Es gibt viele Arten von Abschieden, aber jene, die wir nicht zu bestimmen haben, sind sicher die härtesten. »Der Sport war schon ein sehr bestimmender Teil meines Lebens. Damals hätte ich auf die Frage: Wer bist du? Immer geantwortet: Eisschnellläuferin. Aber es war richtig, nachdem ich nach dem Unfall noch einmal versucht habe, mich an die Spitze zu arbeiten, eine Lebensentscheidung zu treffen.«

Liegt auf der Hand, wissen zu wollen, ob das heute hilft. »Definitiv. Ich verabschiede mich nicht leichtfertig, trage das im Körper, im Herzen, im Kopf mit mir rum. Aber dann ist es wirklich entschieden. Und das hilft, hinterher nicht zu hadern und zu klagen.«

Andere Dinge wiederum sind am Anfang gar keine Frage eigener Entscheidung. Sie passieren. Als Susanne Hennig-Wellsow als wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Linksfraktion wurde – direkt vom Studium kam sie und hatte sie keinen konkreten Plan im Kopf, mit diesem Job sozusagen eine politische Karriere anzufangen. Es sei eine spannende Arbeit gewesen, bei der sie viel gelernt habe, sagt sie. Möglicherweise – eher wahrscheinlich – hat Knut Korschewsky das politische Talent Susanne erkannt, als er die damals 26-Jährige 2004 fragte, ob sie für den Landtag kandidieren würde. Spätestens da muss eine sich ja die Frage stellen, ob sie die Partei, bei der sie hier in Lohn und Brot ist, wirklich, wirklich gut findet und auch mag.

»Ich hätte mich niemals bei einer anderen Fraktion beworben. Meine Eltern waren zwei kleine SED-Mitglieder, die ihre DDR geliebt haben, weil sie ihnen die Chance gab, ein gutes Leben zu führen. Sie konnten sich beruflich entwickeln, bekamen eine Neubauwohnung, was ein Luxus war. Wir haben viel über Politik geredet. Und dann war dieser Tag in Buchenwald. Da bin ich mit meiner Klasse hingefahren. Und es war absolut überwältigend. Ich denke, das prägt mich bis heute. Nee, eine andere Fraktion wäre für mich nicht in Frage gekommen.«

Abgeordnete zu sein, sagt sie, sei ein Privileg. »Aber keine Sonderrolle.« Damit ist ein Pflock gesetzt. Man werde nicht durch ein Mandat wichtig, höchstens durch die Arbeit, die man dann leiste.

Für Susanne Hennig-Wellsow klingt der Satz: Das hast du aber gut gemacht. Wie eine Beleidigung. »Ja, warum nicht, denke ich dann. Warum sollte es anders sein? Das ist doch der Anspruch.« Das könnte arrogant klingen. Ist es aber nicht. Weil es ja zuerst einer selbst etwas abverlangt. Vielleicht zu viel. Manchmal. Obwohl es bis jetzt keinerlei Hinweise darauf gibt.